今回の家庭教育学級は、講師として薬剤師・美容師・ピラティスインストラクター・美容部員・教員(5名)を招き、ざっくばらんに聞きたいことや相談したいことを話しました。

茶話会では、講師の先生とともに体をほぐす運動をするなど、保護者同士で交流を深めました。講師の先生方、大変ありがとうございました。また、お忙しい中、家庭教育学級に参加していただいた皆様にも重ねてお礼申し上げます。

今後も引き続き、家庭教育学級の活動への御支援・御協力よろしくお願いいたします。

今日は5年生の授業の様子を紹介します。

実験器具を使って、電磁石の性質について調べました。

4年生までの学習を元に予想を立て、ペアで協力しながら実験を行いました。

最後は、実験結果から考察を行いました。

どんどん学習内容も難しくなっていますが、協力して学習を進めています。しっかり考える力も伸びているところです!

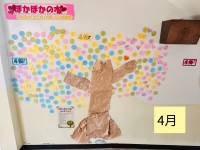

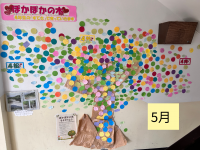

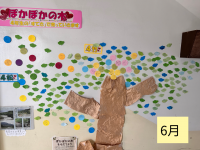

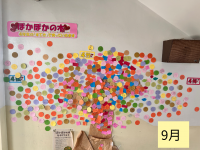

4年生は毎日終わりの会で「ぽかぽかタイム」を行っています。友達のすてきなところを紹介し合い、カードに書いて、ぽかぽかの木に貼り付けていきます。月ごとに色や葉っぱの形を変えているので、カードを読む楽しみだけでなく、「今月はどんな形や色の木になるのかなあ。」と楽しみにしている子供たちです。

11月もきれいに色づいた、心温まるぽかぽかの木が育ちました。

今日から12月です。12月はクリスマスツリーのようなぽかぽかの木になる予定です。4年生のすてきをいっぱい集めて、どんどん育っていってほしいです。

12月3日(水)に校内マラソン大会が予定されています。

今年度、3年生の走る距離は1600mです。

18日(火)には、コースをを歩きました。

21日(金)は、1回目の試走を行いました。

スタートの合図とともに一斉に走り出す子供たち。

前半からスピードに乗っている子、後半に余力を残すために抑えめに走っている子、友達を意識しながら競り合っている子など、レースプランはそれぞれですがみんな張り切っています。

2年生の時よりも長くなったコースを走り終えた子供たち。

順位を確かめた後、喜んでいる子、次への意欲を燃やす子など、様々な表情が見られました。

予定していた2回目の試走は、子供たちの体調を鑑み、中止となりましたが、本番に向けて、体育や業間マラソンの時間などを活用してコツコツと練習に臨んでいます。

本番でも、自分の目標の達成(自己実現)を目指して頑張ってほしいと思います。

12月に行われるマラソン大会の試走に行きました。

約1㎞の道のりを走る子供たちも多いと思います。

男子、女子に分かれてスタートしました。

最初は元気一杯スタートしましたが、折り返し地点を越えると、子供たちの表情は少し苦しそうに見えました。

スタート前に掛けてもらった「マラソンは自分との戦い」という言葉を思い出し、最後まで諦めずに走り切りました。

1年生はもう一度、試走を行う予定です。

本番では、今日よりも良い記録が出るように、業間マラソンや体育の時間に練習していきます。

当日の応援、よろしくお願いします!

12月7日(日)に東温市中央公民館で、「人権を語る集い」が行われます。

「人権を語る集い」に合わせて、11月22日(土)~12月12日(金)午後3時まで、東温市中央公民館1階で、「人権啓発作品ロビー展」が行われます。

ロビー展では、東温市内の各学校の児童・生徒が作成した、人権意識を高めるための作品が展示されています。

本校からは、「人権ポスター」「人権標語」を出展しています。

近くにお寄りの際は、是非、ご覧になってください。

11月21日木曜日の5・6時間目に、6年生が県内一斉ライブ授業「えひめいじめSTOP!デイplus」に参加しました。

本授業は、四国中央市の土居文化会館を拠点の会場に、県内全ての小学6年生と中学1年生約2万2千人をオンラインで中継し、いじめ防止について考えるものです。

今年のテーマは、「私にできること」でした。

ライブ授業では、「いじめはなぜ起こるのか」や、「どうしたら無くなるか」などについて、意見を出し合いました。また、学級の雰囲気をより良くしていくための手立てについて、意見交流しました。

いじめを無くすためには、一人一人が「安心して過ごせる学級・学校」作りが大切であり、そのためには、「短所と長所を認め合うこと」や、「本音が言えるクラスを作ること」などが大切だという意見が出ました。

また、後半には、今年度から導入された、「ジブンミカタプログラム」の取組紹介もありました。自分自身のストレスや弱さに気付き、それを乗り越えていくことが、いじめ防止につながるということを学びました。

最後に、テーマ「わたしにできること」に立ち返り、「いじめSTOP!宣言」としてカードに記入しました。今日学んだことを生かして、自分から一歩踏み出す子供たちがたくさん出てくることを期待しています。

11月20日の朝、おはなしウーフさんによる読み聞かせがありました。4年生は、物語の世界にじっくりと浸る時間をとても楽しみにしています。

今回読んでいただいた本は、ちょっぴり不思議で、考えさせられるお話。登場人物の気持ちに寄り添いながら、「もし自分だったらどうするかな?」と想像をふくらませる姿が印象的でした。

おはなしウーフさんは、子どもたちの成長に合わせて、毎回ぴったりの絵本を選んでくださいます。読み方にも工夫があり、声のトーンや間の取り方に引き込まれて、教室はまるで物語の舞台のような空気に包まれていました。

読み終わった後には、「もっと聞きたい!」「あの場面が心に残った!」と、感想を語り合う姿も見られました。次回の読み聞かせを、子どもたちは今から楽しみにしているようです。

昼休みに、なかよし班遊びがありました。

前日の掃除の時間から、「明日は何の遊びをするの?」「楽しみ!」という1、2年生の声が聞こえました。

なかよし班の教室に分かれて、6年生の考えてくれた遊びで遊びます。1~6年生が楽しめる遊びは何だろうと考えるのは大変だったと思います。

各教室からは、みんなが笑顔に溢れ、盛り上がっていました。

いつも一緒に掃除をしていますが、このように遊ぶのは初めてでした。

1年生は、お兄ちゃんお姉ちゃんが遊んでくれることが嬉しかったようで、「次のなかよし班遊びはいつあるの?」と何度も何度も聞いていました。

異学年でみんなが楽しく遊ぶのは簡単なことではないと思います。高学年が低学年を気遣い、声を掛けることができる優しい心が育っているのだとうれしく思いました。

今日のなかよし班遊びでさらに深まった異学年同士の繋がりを大切にしていってほしいと思います。

北吉井小学校で「北吉井 みらいのしごトーク 2025」を開催しました。

これは、総合的な学習の時間の一環で、地域で働く人々の職業への思いを聞く活動を通して、将来の夢に向かって必要なことを考えたり、希望を持ったりする活動です。今年は、上林小学校の6年生の友達も一緒に参加して行いました。

参加してくださった皆様の職業は、「医者、薬剤師、獣医、一級建築士、パティシエ、整備士、農業、消防士、警察官、美容師、保育士、医療機器メーカー、小学校教諭、介護士、プロスポーツ選手、市役所職員、銀行員、作業療法士、理学療法士、酒造(杜氏)」です。合計20名を超える皆様に御協力いただき、子供たちに話をしていただきました。

仕事にかける思い、大変な苦労、大切にしているこだわり・・・その全てが経験に基づく貴重なお話でした。子供たちは、希望を基に割り当てられた6つの職業のブースを回り、話を聞いていました。どのブースでも、子供たちの目が輝き、吸い込まれるように話を聞く姿が見られました。

子供たちの知っている世の中の仕事はごく一部です。このしごトークによって、その見聞がさらに広がり、将来の可能性の幅が広がったのではないかと思います。今後も、中学生に向けて、自分の興味ある仕事を調べたり、夢への道を考えたりする学習を進めていきます。